趣味でアクアリウムを楽しむ人なら、外部フィルター「エーハイム2213」を使ったことがある方も多いと思う。

しかし、このフィルターで意外と多いのが呼び水のトラブル。

水がうまく流れなかったり、ホースを口で吸って「うっかり水を飲んでしまった!」という経験をする羽目に。

この記事では、そんな人のために、ホースを口で吸わずにエーハイム2213の呼び水を行う安全で簡単な方法をイラストを参考に解説する。

アクアリウム定番アイテムとなっている「エーハイムクラシック2213」

「とりあえず、クラッシック2213選べば外さないから」みたいな風潮があるが、事実その通りだ。

ただ、「呼び水」という作業があってこれを嫌がる人は結構多い。

理由はやってみれば分かるんだけど、慣れないと水槽の水を口に入れちゃうというトラブルが起きやすいからなんだ。

使ったこと無い人も、是非ともご一読を。

呼び水専用のアイテム

エーハイムって?

外部フィルターの王様的地位を確立したエーハイム2133。

最近はお高くなっていて、そのせいか廉価版(50Hz版、60Hz版)もいる。

性能的にはクラシックシリーズの2213と同等のようなのだが、モーター機能などが簡素化されて50Hzと60Hzで製品が分けられているので注意が必要である。

基本的には500シリーズも扱いは同じなのだけれど、ここではクラシックシリーズを使う前提で話を書いていきたい。

呼び水とは?エーハイムが動かない理由

外部フィルターの基本構造を理解すると、「なぜ呼び水が必要か」がわかる。

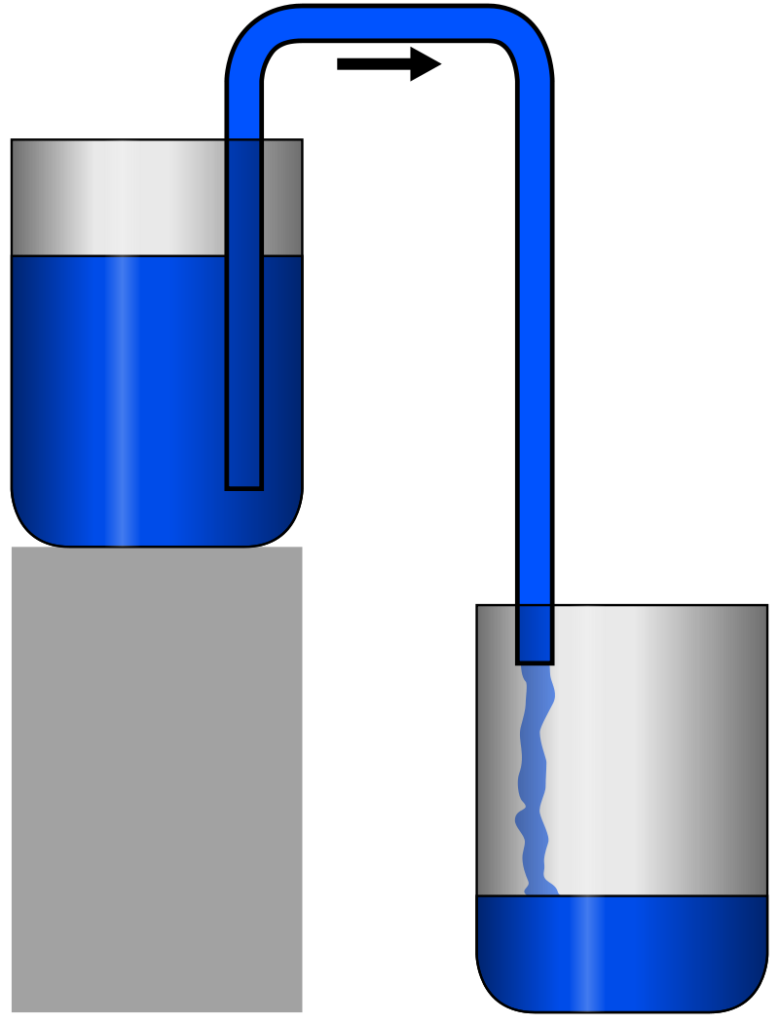

理科のお勉強の際に「サイフォンの原理」というのを習ったと思う。

簡単に言うと左側の図のような感じになり、「サイフォン」=「ホース」内部に水が満たされていれば、左のビーカーの水面の高さと右のビーカーの水面の高さが同じになるまで、左から右に水を汲み出し続ける。

エーハイム2213も運転にあたってこの原理を利用しているので、ホース内は水で満たされている必要があるというわけだ。

フィルターはモーターで水を送る仕組みなんだけど、内部に空気があるとポンプが空回りしてしまい、水が循環しない。

そのため、ホース内部とフィルター内を水で満たす(=空気を追い出す)必要がある。この作業が「呼び水(誘い水)」だ。

つまり、呼び水とは水流を最初に起こすための下準備なんだね。

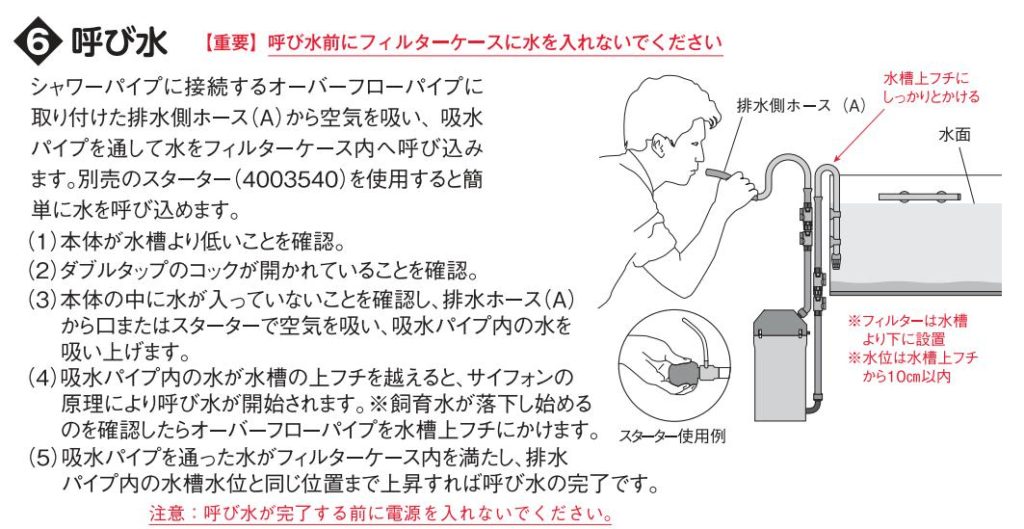

エーハイムの説明書には「口で吸う」と書いてある!?

で、エーハイムの説明書には、どう書いてあるかというと……、ホースを「口ですって下さい」って書いてある。間違うと水槽の中の水を飲んじゃう!っという悲しい事件が(涙

そんな訳で、エーハイムとしてもこれ専用のアイテムを用意している。

えー!!スポイトのお化けのくせに3千円もするの!!と、驚くなかれ。

だって、間違って水を口に入れることを考えれば安いよ。

スターターを使わない呼び水のやりかた

とはいえ、これが付属品として付いてこない理由はちゃんとあって、「スタータ-」を使わなくても呼び水は作業は出来る。知っていればスターターを用意していなくても問題無いわけだ。

じゃあ、どうやってやれば良いの?って話になるんだけど、先ずは原理を理解しておこう。

ホースの中の空気が問題

クラシックシリーズに関わらず、「呼び水」という作業が必要なのには、上で説明した「サイフォンの原理」が関係している。

外部フィルターは、モーターで羽根を回して水を送ることで、水槽の内部の水の循環をしているが、最初やフィルタメンテナンス後には、ホースやフィルター内に水が無い状態で、その代わりに空気が詰まっている。そうすると、羽根は空回りしてしまって水が循環しないのだ。

だから、その内部の空気を追い出してやる作業が「呼び水」なのだ。

これ、取扱説明書の一部なのだけれど、日本の説明書ではまずお目にかかれないテイストのイラストだね(笑)

空気を追い出すには

じゃあ、口で吸わないやり方は?というと、ダブルタップを使う。

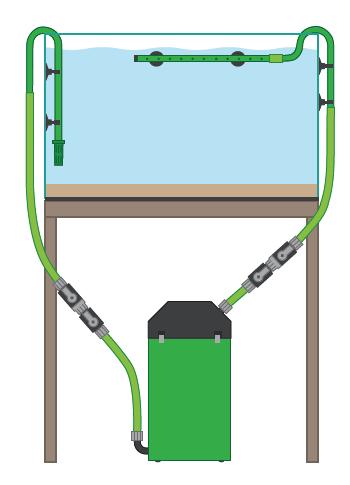

2213に関わらず、エーハイムのクラシックシリーズはこんな感じで接続されている。

ちなみに、ダブルタップというのはこんな感じのアイテムだ。

レバーが2箇所に用意されていて、両方のコックを横にして閉める。

で、真ん中にあるネジをくるくると回すことで分解できる。

これがホースの途中に用意されていれば、ホースを分離できるという何の事は無いアイテムだ。

でも、これがあると無いとではメンテナンス性に大きく違いが出る。

これを利用してフィルタのメンテナンスをしてやるのだ。

フィルタのメンテナンス

じゃあ、実際にメンテナンスしてみよう。

1.給水側、排水側両方のダブルタップを閉じる。

2.ダブルタップを分解する

3.給水側のホースをバケツの中に突っ込み、給水側のコックを開ける。そして、排水側のコックも開けよう。こうすることで、フィルター内の水が抜ける

※フィルター本体はバケツより高い位置に置くと水抜きがスムーズ。

4.モーターヘッドとケーシングを外し、内部を掃除。

※フィルタを戻す前にケーシングに水を満たしておくのがポイント。

5.モーターヘッドを取り付ける。排水側のコックを閉じて、排水側ダブルタップを再接続。

6.給水側ホースはバケツに入れたまま、排水側ダブルタップを開く。

※この時、重力によってケーシングが水で満たされる。

7.電源をON! フィルターが水を吸い上げ、バケツ側から水が出てくるはず。

8.水が出たら一度電源をOFFにして排水側を閉じ、排水ホースを水槽へ戻す。

9.すべてのコックを開いて、再び電源ON!

これで、口を使わずに呼び水が完了する。

注意点

このやり方は、慣れればとても便利なのだけれど、ちょっと注意しておきたいこともある。

一番注意しておきたいのは、ダブルタップのコックを閉めたり開けたりする順番を間違えないことだ。

コックが閉まったままエーハイム2213を運転してしまうと、モーターに過負荷がかかるので、エーハイム2213を壊してしまうことに繋がりかねない。エーハイム2213を運転するときは、コックが開いていることを確認してから行う必要がある。

だが、誤った手順でコックを開けてエーハイム2213を運転すると、床が水浸しになるという被害を生み出してしまうことになる。要注意だね。

もう一つ注意しておきたいのが、7番目と8番目の手順で、給水側のホースをバケツに突っ込んだままコックを開き、エーハイム2213を運転するのだが、ここでバケツの中に水がいっぱい入っていると慌てることになる。ある程度余裕を持って作業できるようにしよう。

あとは、根本的な問題としてホースの中に水が残っていないと、このやり方は使えないってことくらいかな。

エーハイム2213のメンテナンスのメニューとしては、ホースの中の掃除とか、ホースの交換なんてこともやる必要がある。

そういう時には大人しくスタータ-を使った方が無難だよ。

サブフィルターの話

サブフィルターという商品

偶にこの記事に「サブフィルター」で検索されてこられる方がいるので、追記しておきたいと思う。

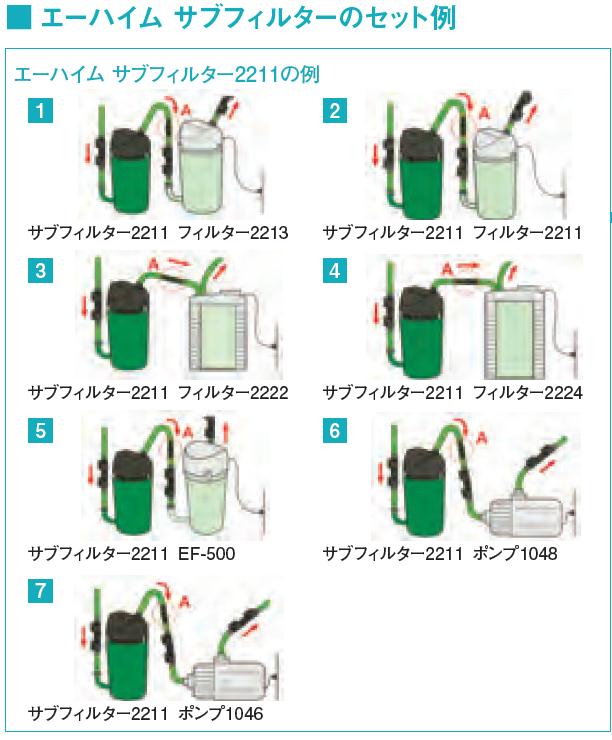

サブフィルターがどんなアイテムか?というとこんなアイテムである。

あれ?クラシックフィルターと同じなんじゃないの?と思う方、半分正解である。実際にこれを間違えて買われる悲劇的な事例を聞く事があるのだが、価格的にはクラシックシリーズに比べてサブフィルターは随分と安い印象があると思う。

実はこの方、モーターがないアイテムなのだ。

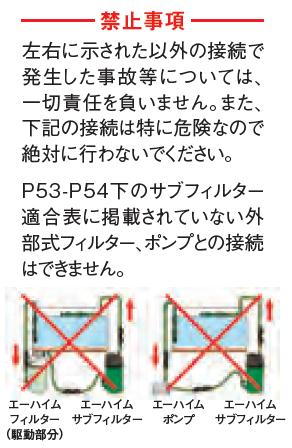

これは、サブフィルターの説明書なのだが、この様に外部フィルターやポンプと組み合わせて使うべきアイテムなのである。

サブフィルターのメリット

で、どんなアイテムかというと、クラシックシリーズの例えばエーハイム2213の前にサブフィルター2211を挟むという感じに使い、サブフィルターの中には濾材が組み込まれているので、メインフィルターに水を通す前にサブフィルターで水を綺麗にするというような使い方をするアイテムである。

つまり、サブフィルターで大まかにゴミをとって、メインフィルターでさらに濾過をするというような使い方になるんだよね。

したがって、メインフィルターの水を吸う側に取り付けるのが推奨される使われ方で、水を吐き出す側には付けない。メーカーはメインの後にサブを取り付けるやり方を禁止している。

間違って取り付けないように注意しよう。

メインの前で濾過するので、メインフィルターの清掃の頻度を落とせるというメリットが出来る。

ただ、サブフィルターの掃除が発生するので、掃除の手間が減るわけでは無い。

じゃあ、余りメリットが無いよね、という話になりそうなのだが、そうではないのである。メインフィルターを取り外すと、吐出側のホースの中の水が抜けるので、呼び水作業をする必要が出てくるのだが、サブフィルターの掃除だけなら呼び水は必要無いのだ。

デメリットもある

じゃあ、デメリットは無いのか?というと、ある。

何がデメリットか?といえば、設置スペースが余計に必要になることと、フィルタが増える事になるので、水流が弱くなることがデメリットである。

まあ、さほど気にすることはないデメリットかも知れないが、ホースが長くなることもデメリットに含まれるかな。何しろ、ホースは定期的に交換する必要があるからね。

コメント