PCの音って気になったことがある方はいらっしゃるだろうか?静音に拘る方もいて、割とファンの音が気になる方は気になると思う。

我が家のPC、いろいろ乗り越えてまともに動くようになったようなのだが、今までよりも明らかに音が大きくなった気がする。

なんで?

とりあえず、ノイズ発生源になっているものはいくつかある。

- ケースファン

- CPUファン

- 電源ファン

このほかにもグラフィックボードにファンがついている場合があるんだけど、今はファンレスのグラフィックボードを使っているので今回は考えなくて良い。とりあえずはこの3か所にファンがあって、音の発生源というのは大体この3つに絞られる。

というわけなので、これを改善したいなというのが本日のお題だ。

犯人は誰だ?!

状況的に一番怪しいのはCPUクーラーだが

さて、前回までにケース以外はほぼ入れ替えるに至った我が家の自作PC。上に書いたように使っていて少々気になるのが高音域の音だ。

耳障りな感じが起動中ずっと続くのは、なかなか苦痛である。

純正のファンはこんな感じのCPUクーラーで「静かでよく冷える」と高評価なアイテムだ。

犯人を突き止める方法は簡単で、ケースファンの方を止めてしまえば良い。

そして、BIOSでファンの回転数を多少変更できるようなので、ファンの回転速度を変更して音が変動するようなら、それが犯人だということになる。

BIOS画面でかなり細かく設定可能みたいだからね。

ケースファン

本音ではケースごと交換したい

さて、もしCPUクーラーはそんなに音を出していないよ、ということになると次に考えるのはケースファンである。

あ、電源ユニットにもファンはついているんだけど、これを弄るには色々と問題があるので後回しだ。

で、ケースファンなのだが、これは過去に買ったPCケースをそのまま流用した関係で、10年以上前の設計の骨董品である。色々不都合なので、ケースも変えてしまおうかと血迷ってはいるが……。

格好いいのもあるけど、最近のトレンドはピカピカ光らせるものらしい。

うんまあ、いいや……。どうしてガラスを使ってピカピカさせるのか理解できないのだが、好きな人は好きなようだ。

個人的な要望としては、配線を綺麗にしたいので、基板の裏側に配線を回せる設計のヤツにしたいんだけどなぁ。

ファンは140mm

というわけで、ケースの交換はやりたいとは思っているのだけれど、それは先の課題。取り敢えずはファンの話である。

今使用しているケースのファンは140mmと120mmである。

有力候補はNoctuaという静音ファンで有名なメーカー。本社はオーストリアにある有名メーカーで、各サイズを展開している本格派。なかなかお値段はお高い。長期間使うことを考えれば選ぶべきだとは思うんだけど。

最近のファンには防振ゴムが設けられているケースが多い。このSCYTHEのファンにもキッチリと用意されている。ちょっと名前とマークがアレだが、日本のメーカーだ。

こちらはCooler Masterのファンである。光らせたっていい。

今のケースについているファンは古いコネクターがついているので、ファンの更新をして新しいコネクターのモノにするとケーブルが少しスッキリするはず。そういう意味でもファンの更新はしたいところ。

実は、ファンの回転数をコントロールするためには、マザーボードから電源供給をしたい。今は電源から直接取っているので、常にフルパワーで回っているんだよね。

120mmファンも

もちろん、120mmのファンの方も交換したいところ。

色々あるけれども、この辺りのファンを選ぶのが無難だろうと思う。

PWM制御

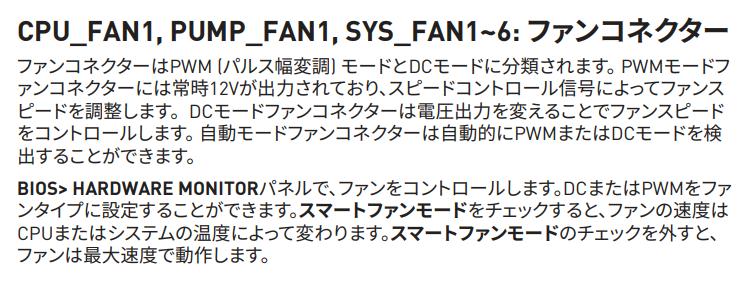

さて、ファンを購入するにあたって1つ気をつけたいのが「PWM制御に対応しているか?」という点である。

PWMとは

PWM(Pulse Width Modulation)とは、半導体を使った電力を制御する方式の1つです。オンとオフの繰り返しスイッチングを行い、出力される電力を制御します。

一定電圧の入力から、パルス列のオンとオフの一定周期を作り、オンの時間幅を変化させる電力制御方式をPWMと呼びます。早い周期でスイッチングを行うことで、オンのパルス幅に比例した任意の電圧が得られます。これは、半導体がオンとオフ状態が最も損失が少ない(中間状態は損失多い)ことを利用した電力制御方式です。

PWMは、優れた制御性と、高効率が特長で、インバーター回路で広く使われている技術です。ブラシ付きDCモーターの回転制御にも使われています。

東芝のサイトより

インバーター回路にて、PWM制御のオンの時間幅(デューティー)を周期的に変化させることにより、モーター駆動に最適な正弦波の交流電圧を作ることができます。

マザーボードからケースファンの回転数の制御をする技術で、PWM対応のファンは4ピンのコネクタである。もちろんマザーボード側にも制御する回路を備えている必要がある。

採用したマザーボードは、PWM制御に対応しているので、問題なさそうな感じなのだけれども。

ということは、PCケースファンが静音性が高い商品であるかないかにかかわらず、より静音性を期待できるという意味になる。

フロントファン

僕が使っているPCケースは設計が古いので、フロントにファンは装備されていない。が、設置は可能ということになっている。

ここに水冷ファンを設置して……、と思ったのだが、水冷ファンというのは大抵CPUの冷却を行うのでケース内に空気を導入するところにCPUクーラーを設置すると、ケース内に暖かい空気を運ぶことになってしまうのでは?

それと、ラジエターから伸びるホースの長さは結構短く設定されているので、果たして届くかどうか?ということに関しては心配する必要がある。

などと思って調べたら、そうでもないらしい。

【PC自作の新常識】簡易水冷型CPUクーラー結局どこに付けるのが正解なの?

2023年2月22日 09:05

Q:簡易水冷型CPUクーラー結局どこに付けるのが正解なの?

設置場所や風向によってパーツの冷却性能は大きく変わる

A:ラジエータは前面設置、ラジエータファンは吸気方向がベスト

前面に大きなサイズのラジエータを付けられるPCケースが多い

AKIBA-PC Watchより

なるほど、アリなのか。

ラジエターファンが取りつけられるかも含めて調査する必要はあるのだが、前面に取りつけるのは小型ケースであればアリってことみたいだ。

僕が使っているのはフルタワー(今はミドルタワーと呼ぶらしいが)で全面に沢山シャドウベイを用意するタイプ。シャドウベイなんてHDDとDVD-ROMドライブが入れてあるのみで、今はHDDは使っていないので、完全に無用の長物になってしまっている。

シャドウベイの何が問題かと言えば、その分だけマザーボードとフロントパネルまでの距離が遠くなるので、必要なホースの長さは長くなる。しかしホースの長さ制限があるので、水冷式のファンは選ぶことが難しくなりそうなのだ。

え?静音化する為なのに、ファンを増やすのかって?いやいや、現状のCPUクーラーが音の発生源だと特定された場合に、水冷式を選んだ方が静かになる可能性が高く、ここに取りつけるのが一番理に適っているのである。

ということで、次なる目標は静音化である。

犯人はオマエダ!

低周波成分が問題か

さて、そんなわけで誰が犯人かということになるのだが……、どうやらCPUクーラーが原因であるらしいという結論になった。

確認方法した方法は簡単で、ケースファンを止めて音を聞いただけ。

ケースファンも変えることは決めているのだが、そうかー、CPUクーラーですか。

ううーん、純正のCPUクーラーは「静音性が高くていい」と評価している人も多いんだけど、個人的には低い音が凄く耳に触る。

恐らくはCPUクーラーを購入すればこれは解消すると思うんだが、悩ましい。

候補としては2パターンあって、1つは上に書いた水冷式を採用するパターンで、こちらは比較的高くつく上に、使っているCPUのスペックを考えてもオーバースペック過ぎる。もう1つはサードパーティー製のCPUクーラーを採用するパターンだね。

このあたりなら比較的……、あれ、値段が上がってる。2年前は3千円台だったのに、今や8千円台である。ちょっと流石に高騰しすぎだろう。いやまて、マーク3の方が安いのはどういう理屈なんだろう??

お、クールマスターのもちょっと安い。

この辺りならまだ3千円台で購入できる模様。

CPUクーラーはそんなに簡単に壊れるものではないけれど、静音性能は主にファンに依存する。

TDPに注意

そして、CPUクーラーを選ぶ際にはCPUのTDP(熱設計電力)に見合う冷却性能を持つものを選ぶ必要があることに注意したい。

Cooler Master Hyper 212 BlackさんはTDP210WまでOKということになっている。Ryzen 5 5600はTDP65Wと低発熱なので余裕で対応できるってことになるね。

そもそもゲームやらない設定なので、発熱する要素はかなり薄い。敢えて言えば、より冷却性能を上げたことでファンの回転数を低く抑えられる可能性はありそうだ。

が、次のステップとしては、BIOSのファンコントローラーで速度調整をしたら音が緩和されるかをテストすることかな。どうやらトップスピードで回っているっぽいんだよね。

コメント